Электромиография: где используется, методика проведения, принцип работы, показания, противопоказания.

Определение и общие сведения

Электромиография (ЭМГ) – это метод инструментальной диагностики, основанный на регистрации и анализе биоэлектрической активности скелетных мышц и периферических нервов. ЭМГ играет ключевую роль в диагностике заболеваний периферической нервной системы, мотонейронов спинного мозга, мышц и нервно-мышечных синапсов. Электромиография позволяет:

- определить характер и степень повреждения (нейрогенное, миогенное или смешанное);

- определить локализацию очага патологии;

- оценить распространенность процесса;

- контролировать течение заболевания и эффективность проводимой терапии.

Метод ЭМГ особенно информативен при диагностике таких состояний, как периферические нейропатии, миопатии, миастения, болезни двигательного нейрона и радикулопатии.

Изображение используется согласно лицензии Shutterstock.

Изображение используется согласно лицензии Shutterstock.

В настоящее время термин «электромиография» используется как собирательное понятие, объединяющее два взаимодополняющих метода:

- Игольчатая ЭМГ – метод, при котором с помощью тонкого игольчатого электрода регистрируется биоэлектрическая активность мышцы в состоянии покоя и при произвольном сокращении. Используется для диагностики поражений мотонейронов, корешков, периферических нервов, а также первичных заболеваний мышц (миопатий). Позволяет оценить степень денервации, реиннервации, спонтанной активности и изменений потенциалов двигательных единиц.

- Стимуляционная ЭМГ (электронейромиография, ЭНМГ) – метод, основанный на электрической или магнитной стимуляции периферических нервов с последующей регистрацией мышечного ответа или сенсорного потенциала. Позволяет оценить скорость проведения нервного импульса, амплитуду ответа и выявить нарушения проводимости, характерные для компрессионных нейропатий, демиелинизирующих процессов и блоков проведения.

Эти методы часто применяются комплексно, что дает возможность получить полную электрофизиологическую картину состояния нервно-мышечного аппарата и повысить точность диагностики.

За несколько дней до исследования может потребоваться отмена приема миорелаксантов и других медикаментов, влияющих на нервно-мышечную систему, но это решение должен принимать лечащий врач.

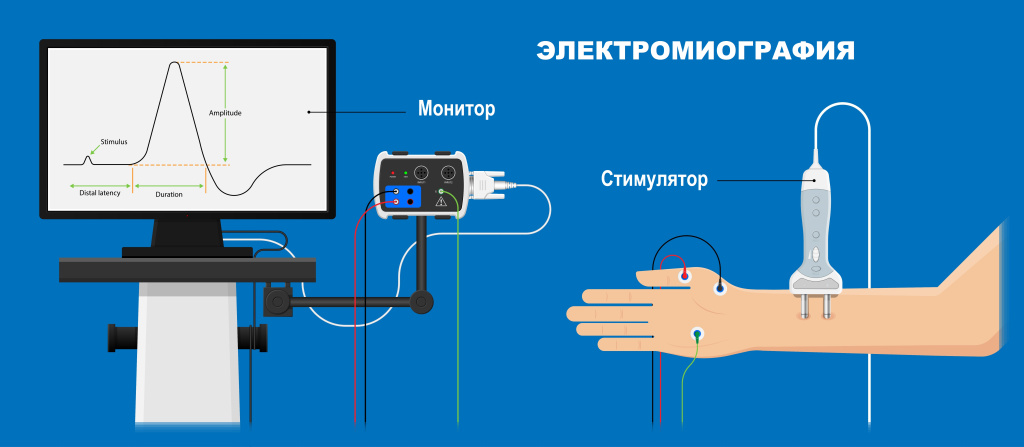

Оборудование для электромиографии внешне напоминает медицинский компьютер с монитором, набором проводов и небольшими электродами. При работе прибора пациент может слышать щелчки и звуковые сигналы.

Область использования электромиографии

Хотя ЭМГ изначально разрабатывалась как инструмент неврологической диагностики, сегодня ее используют гораздо шире. Метод активно применяется в различных областях медицины:

- педиатрии – для диагностики врожденных и наследственных нейромышечных заболеваний;

- ревматологии – для оценки мышечных проявлений при системных аутоиммунных заболеваниях (например, при полимиозите, склеродермии);

- эндокринологии – для выявления эндокринных миопатий (при сахарном диабете, гипотиреозе, гиперпаратиреозе);

- спортивной медицине – для анализа мышечной утомляемости, перегрузок, реабилитации после травм;

- урологии – для оценки функции мышц тазового дна при недержании мочи, нейрогенном мочевом пузыре;

- хирургии и нейрохирургии – для до- и послеоперационной оценки состояния нервов, мониторинга при вмешательствах на позвоночнике и периферических нервах;

- офтальмологии – для диагностики поражений глазодвигательных мышц и лицевого нерва;

- стоматологии и челюстно-лицевой хирургии – для оценки функции мимических мышц, диагностики параличей лицевого нерва;

- ортопедии – для дифференциальной диагностики неврогенной слабости и механических причин ограничения движений.

Принципы методов, используемых при проведении электромиографии

Игольчатая электромиография – это малоинвазивный электрофизиологический метод, при котором тонкий одноразовый игольчатый электрод вводится непосредственно в скелетную мышцу для регистрации ее активности. Процедура напоминает внутримышечную инъекцию (возможен кратковременный дискомфорт при проколе кожи). Электрод остается в мышце на время всего этапа исследования этой мышцы. Перед введением кожу обрабатывают антисептиком. Исследуется несколько участков одной мышцы путем изменения положения иглы без ее извлечения.

Исследование проводится в трех режимах:

- В покое здоровая мышца не должна быть активной. Наличие спонтанной электрической активности в покое является патологическим признаком. Если регистрируются потенциалы (фибрилляции, фасцикуляции), это может указывать на повреждение нерва.

- При слабом сокращении оцениваются параметры потенциалов двигательных единиц (их длительность, амплитуду, форму и количество фаз). При поражении нерва они становятся крупнее, при миопатии – мельче и короче.

- При максимальном напряжении анализируется интерференционная кривая (суммарный электрический сигнал активности множества двигательных единиц). При нейрогенных заболеваниях она разреженная (мало активных единиц), при миопатиях – формируется быстро за счет включения множества малых единиц.

Стимуляционная электромиография – это неинвазивный метод функциональной диагностики, позволяющий оценить проводимость периферических нервов. Метод основан на электрической стимуляции нерва слабыми импульсами через поверхностные электроды и регистрации ответа:

- скорость проведения возбуждения (СРВ) по моторным и сенсорным волокнам;

- амплитуда и площадь мышечного потенциала (М-ответ/SNAP) – отражают количество сохранных аксонов;

- латентность – время от стимуляции до начала ответа.

При стимуляционной ЭМГ используются три типа поверхностных (накожных) электродов:

- регистрирующий (отводящий) электрод клеится на мышцу:

- активный – над двигательной точкой, где нерв входит в мышцу,

- референтный – на сухожилие;

- стимулирующий электрод размещается над проекцией нерва (например, на запястье, за коленом);

- заземляющий электрод ставится между ними, чтобы уменьшить помехи.

Электроды ставят на предварительно очищенную кожу, все они одноразовые и прикрепляются с помощью специального клея.

Декремент-тест – это диагностическая процедура в рамках стимуляционной электромиографии, предназначенная для выявления нарушений в нервно-мышечном синапсе, в первую очередь, при подозрении на миастению. Суть метода заключается в ритмической стимуляции нерва с частотой 3 Гц с регистрацией серии М-ответов. Тест положителен при снижении амплитуды М-ответа более чем на 10% при ритмической стимуляции.

Декремент-тест проводится так же, как и стимуляционная ЭМГ, но с ритмичной стимуляцией (около 3 импульсов в секунду, или 3 Гц).

Транскраниальная магнитная стимуляция – это неинвазивный и безболезненный метод, использующий мощное импульсное магнитное поле для активации нейронов головного и спинного мозга. Магнитное поле беспрепятственно проходит через кости черепа и мягкие ткани, позволяет стимулировать кору головного мозга и центральные моторные пути.

Магнитная стимуляция не требует электродов для воздействия на нервную систему, так как катушка создает магнитное поле, проникающее через ткани. При этом регистрация активности мышц или нервов проводится с помощью электродов, размещенных на коже, как и в случае с электростимуляцией.

Интерференционная поверхностная электромиографии — это отдельный неинвазивный метод, основанный на регистрации суммарной электрической активности мышцы с помощью накожных электродов. Он не относится ни к стимуляционной, ни к игольчатой ЭМГ, но дополняет общую картину возможностей электромиографии. Чаще применяется не в диагностике заболеваний, а в реабилитации, спорте и функциональном анализе движений.

Показания для назначения электромиографии

- Онемение и покалывание в руках и ногах, особенно ночью или сопровождающееся зябкостью;

- боль в мышцах или конечностях по ходу нервов, которая может быть связана с активностью или возникать в покое;

- мышечная слабость или вялые парезы, трудности с захватом, подъемом рук, ходьбой;

- атрофия мышц (уменьшение их массы и объема);

- повышенная чувствительность или, наоборот, снижение реакции на внешние раздражители (прикосновение, температуру);

- тремор, судороги или спазмы мышц;

- выраженная утомляемость мышц, которая не связана с физической нагрузкой;

- проблемы с глотанием, жеванием, опущение верхнего века (птоз), двоение в глазах;

- асимметрия лица, изменение мимики.

Заболевания и состояния, при которых назначают электромиографию

Неврологические заболевания:

- полинейропатии (диабетическая, алкогольная, дефицитарная, аутоиммунная), синдром Гийена – Барре;

- радикулопатии при грыжах межпозвоночных дисков;

- туннельные синдромы (карпальный, кубитальный, тарзальный;

- боковой амиотрофический склероз – диагностика и мониторинг;

- рассеянный склероз – при подозрении на поражение периферических путей;

- болезнь Паркинсона – ЭМГ не используется для прямой диагностики, но может применяться для оценки вторичных мышечных нарушений (ригидности, дистонии мышц).

Мышечные заболевания:

- мышечные дистрофии (Дюшенна, Беккера, миотоническая дистрофия);

- воспалительные миопатии (дерматомиозит, полимиозит);

- миастения гравис и синдром Ламберта – Итона (диагностика нарушений передачи импульса).

Травмы и последствия повреждений:

- повреждение периферических нервов (разрыв, ущемление, растяжение);

- переломы с риском повреждения нерва;

- оценка восстановления после травмы или операции.

Врожденные и системные состояния:

- врожденные нейромышечные заболевания (спинальные амиотрофии, миопатии новорожденных);

- последствия инсультов и микроинсультов – для оценки реиннервации и планирования реабилитации.

Эндокринные заболевания:

- сахарный диабет с диабетической полинейропатией;

- гипотиреоз с миопатией и карпальным синдромом.

Другие причины назначения электромиографии:

- уточнение диагноза при неясной клинической картине, когда МРТ, анализы и осмотр недостаточны;

- контроль эффективности лечения (оценка динамики при лечении нейропатий, миопатий, миастении);

- прогнозирование течения заболевания (выявление признаков реиннервации или прогрессирующей денервации);

- подбор протеза или ортеза в травматологии и ортопедии (для оценки остаточной активности мышц);

- экспертиза при подозрении на профессиональную нейропатию (например, у водителей, офисных работников).

Противопоказания к проведению электромиографии

Абсолютных противопоказаний к проведению стимуляционной и игольчатой ЭМГ практически не существует. И все-таки есть ситуации, при которых проведение полноценного исследования невозможно:

- нарушение целостности кожи в зоне введения иглы или наложения электродов: раны, ожоги, трофические язвы, гнойные процессы (фурункулы, абсцессы);

- отсутствие сознания или критическое состояние пациента.

Относительные ограничения, при которых исследование требует осторожности, адаптации методики или временного переноса на более поздний срок:

- нарушения свертываемости крови, прием антикоагулянтов или антиагрегантов – повышен риск гематомы после введения иглы. Игольчатую ЭМГ проводят с осторожностью, избегая глубоких и сильно кровоснабжаемых мышц (например, бедренных);

- наличие кардиостимулятора или имплантированного дефибриллятора – стандартная ЭМГ безопасна. Стимуляция конечностей не влияет на работу устройства. Важно сообщить врачу, но исследование возможно;

- беременность не считается противопоказанием, поэтому при необходимости исследование проводят, однако стараются избежать длительного пребывания беременной на спине в III триместре;

- обострение хронических заболеваний (тяжелая сердечно-сосудистая недостаточность, нестабильная стенокардия, декомпенсированный сахарный диабет) – исследование откладывают до стабилизации состояния, чтобы избежать стресса для пациента;

- выраженный отек или большое скопление жировой ткани в области исследования могут снижать амплитуду М-ответа при стимуляционной ЭМГ, имитируя аксональное повреждение. Поэтому такая ситуация требует корректной интерпретации;

- наличие гипса, плотной повязки или фиксирующего устройства ограничивает доступ к нерву или мышце;

- психические расстройства, выраженная тревожность, клаустрофобия являются у некоторых пациентов показанием к использованию легкой седации.

Источники:

- Селиверстова Е.Г., Синкин М.В., Кордонский А.Ю., Алейникова И.Б., Тихомиров И.В., Гринь А.А. Электромиографические методы в дифференциальной диагностике и обосновании нейрохирургического лечения радикулопатий, вызванных заболеваниями позвоночника. Информативность и методология // Журнал «Вопросы нейрохирургии» имени Н.Н. Бурденко. 2022;86(2):109‑118.

- Гусев Е.И. Неврология и нейрохирургия: уч-к: в 2 т. / Е.И. Гусев, А.Н. Коновалов, В.И. Скворцова. – 5-е изд., доп. – М.: ГЭОТАРМедиа, 2022.

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Для корректной оценки результатов ваших анализов в динамике предпочтительно делать исследования в одной и той же лаборатории, так как в разных лабораториях для выполнения одноименных анализов могут применяться разные методы исследования и единицы измерения.

У вас остались вопросы? Запишитесь на прием к врачу в вашем городе по тел. 8 (495) 363-0-363; 8 (800) 200-363-0.