Определение

К аденовирусным инфекциям относят группу острых вирусных заболеваний, проявляющихся поражением слизистых оболочек дыхательных путей, глаз, кишечника и лимфоидной ткани. Повышенный риск заражения существует у детей и лиц молодого возраста: аденовирус регистрируется у 25-30% детей раннего возраста от общего числа вирусных заболеваний дыхательных путей.

Аденовирусы впервые были выделены в 1953 году из аденоидов человека, поэтому и получили соответствующее название. Известно более 50 серотипов аденовирусов человека, входящих в состав 7 подгрупп (A, B1, B2, C, D, E, F). Вирусные частицы содержат ДНК, имеют диаметр от 70 до 100 нм, у них отсутствуют липиды и оболочка.

Источником инфекции являются больные люди с явной или скрытой формой заболевания, а также вирусоносители. Наиболее опасны больные в остром периоде болезни, когда аденовирусы в большой концентрации обнаруживаются в носоглоточных смывах, соскобах с пораженной конъюнктивы, крови и фекалиях. Механизм передачи инфекции воздушно-капельный, но возможен и алиментарный путь заражения (фекально-оральный механизм), через предметы быта, воду в бассейне, предметы медицинского обихода (контактный механизм). По эпидемиологической классификации заразных болезней аденовирусная инфекция отнесена к группе воздушно-капельных и кишечных инфекций.

Классификация заболевания

Принято выделять три формы аденовируса:

- легкую — поражаются верхние дыхательные пути и горло;

- среднетяжелую — проявляется лимфаденопатией (воспалением лимфатических узлов), гиперплазией лимфоидной ткани;

- тяжелую — вызвана вторичной инфекцией либо генерализацией вируса.

- фарингоконъюнктивальная лихорадка;

- кератоконъюнктивит, конъюнктивит;

- острое респираторное заболевание;

- аденовирусная пневмония.

Инкубационный период аденовируса составляет от 2 до 12 дней (чаще 5-7 дней). Обычно заболевание начинается остро, но различные симптомы болезни появляются не одномоментно, а последовательно. Первыми признаками чаще становятся постепенное повышение температуры тела до 38-39°С (реже до 40°С) ко 2-3-му дню и катаральные явления в верхних дыхательных путях. Отмечаются незначительная вялость, общая слабость, ухудшение аппетита, возможна головная боль, а мышечные и суставные боли редки.

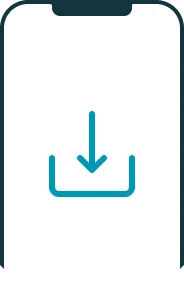

При фарингоконъюнктивальной лихорадке отмечаются явления фарингита, ринита, конъюнктивита, общетоксический синдром (головная боль, слабость, ломота, озноб).

Изображение используется согласно лицензии Shutterstock.

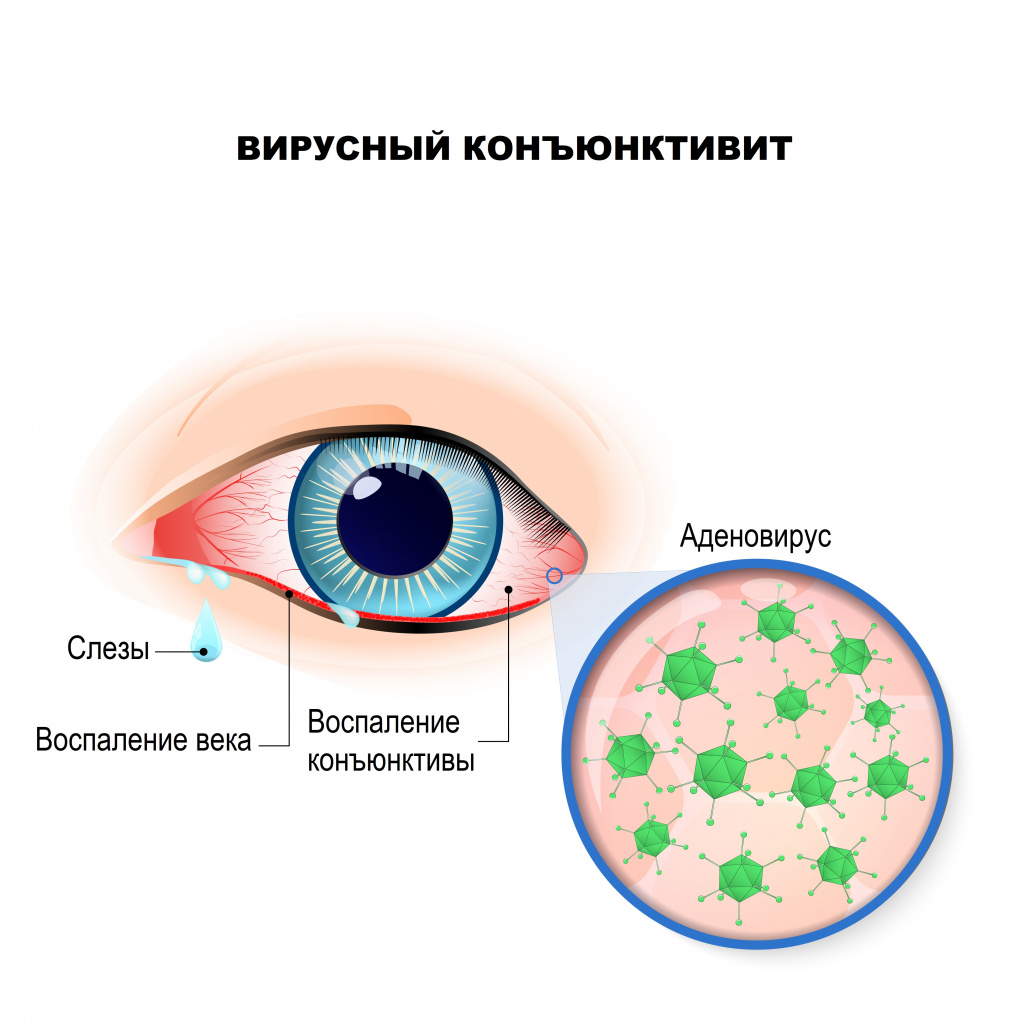

Изображение используется согласно лицензии Shutterstock.При кератоконъюнктивите, конъюнктивите процесс начинается остро и протекает тяжело. Высокая температура держится до 10 дней. Увеличиваются периферические лимфоузлы, особенно шейные.

При картине острого респираторного заболевания наблюдается общетоксический синдром: головная боль, слабость, ломота, озноб. Субфебрильная температура (в пределах 37,1-38°С) держится долго.

Для аденовирусной пневмонии характерна волнообразная лихорадка, усиливающийся кашель и симптомы интоксикации организма. Возникает одышка, акроцианоз (посинение кончиков пальцев).

Аденовирусная инфекция может протекать в кишечной форме, которая сопровождается лихорадкой, приступообразной болью в животе, тошнотой и рвотой, диареей.

Признаки аденовирусной инфекции схожи с гриппом. Но есть и отличие — поражение глаз и конъюнктивы Больные жалуются на жжение, резь, ощущение инородного тела в глазах. Кожа век умеренно отечна, гиперемирована, глаза полуоткрыты.

Изображение используется согласно лицензии Shutterstock.

Изображение используется согласно лицензии Shutterstock.Клинически аденовирусную инфекцию диагностируют по наличию конъюнктивита, фарингита, поражения лимфоузлов на фоне лихорадки. Картина крови при аденовирусной инфекции неспецифична и не имеет диагностического значения. Методами экспресс-диагностики аденовирусной инфекции служит реакция иммунофлюоресценции: аденовирус, диарейный синдром и аденовирус респираторный (метод, с помощью которого выявляют специфические антитела к аденовирусу в сыворотке крови), а также иммунная электронная микроскопия.